📖 AI時代の新しい開発スタイル! GitHub Spec Kitと「賢い仕様書」で、開発がもっと楽になる話

最近、コーディングを手伝ってくれるAIツール(GitHub Copilotなど)がすごいですよね!でも、「AIに毎回お願いごとをするのが、ちょっと面倒…」「そもそも、何を作るんだっけ?」と、手が止まってしまうことはありませんか?

この記事では、そんな悩みを解決する新しい開発スタイルを紹介します。それは、GitHubが作った「Spec Kit」 と、私たちが提案する 「AI Spec Driven Development」という”賢い仕様書” を組み合わせる方法です。

この2つを一緒に使うと、まるで優秀なアシスタントと一緒に仕事をしているような、革新的な開発が体験できます。さっそく見ていきましょう!

🤔 なぜ今、「仕様書」が大切なの?

AIがコードを書いてくれる時代なのに、なぜ仕様書なのでしょうか?

それは、AIがいくら優秀でも、**「何を作りたいか」という”設計図”**がなければ、力を発揮できないからです。設計図が曖昧なままAIを使うと、こんな問題が起きてしまいます。

- 毎回同じようなお願いをAIにしないといけない… (非効率!😩)

- 担当者しか「本当の目的」を知らない… (引き継ぎが大変!😥)

- AIへのお願いがバラバラで、出来上がるものも一貫しない… (品質が不安定!😭)

- 作ったプログラムと、説明書(ドキュメント)の内容がズレていく… (後で混乱する!😵)

そこで注目されているのが、AIに「こう作ってね!」と的確に指示するための、新しい「仕様書」のあり方なんです。

🛠️ GitHub Spec Kit:AIと会話しながら開発できる魔法のツール

GitHubが発表した「Spec Kit」は、ただの仕様書作成ツールではありません。仕様書をAIへの”実行可能な命令書”に変える、画期的なツールキットです。

Spec Kitのすごいところ ✨

- 魔法の呪文でAIを操作:

/specify(これ作って!)、/plan(どうやって作る?)、/tasks(作業を分解して!)といった簡単なコマンドで、AIと対話しながら開発を進められます。 - 段階的に進められる: 「何を作るか」→「どの技術を使うか」→「具体的な作業リスト」という流れが明確なので、迷うことがありません。

- いろんなAIと連携: ClaudeやCopilotなど、普段使っているAIツールとスムーズに連携できます。

例えばこんな感じ!

写真整理アプリを作りたい時、Spec Kitならこんな風にAIにお願いできます。

(Pythonを例に)

# 1. まずはプロジェクトの準備

# 「photo-organizer」というプロジェクトを始めます!

uvx --from git+https://github.com/github/spec-kit.git specify init photo-organizer

# 2. やりたいことを伝える

# 「写真をアルバムで整理できるアプリを作って」とお願いする

/specify 写真をアルバムごとに整理できるアプリケーションを構築。

アルバムは日付でグループ化され、ドラッグ&ドロップで再編成可能。

# 3. 技術的な方針を決める

# 「Viteを使って、データはSQLiteに保存してね」と指示する

/plan Viteを使用し、最小限のライブラリで実装。

画像はローカルのSQLiteデータベースに保存。

# 4. あとはAIにお任せ!

# 「じゃあ、具体的な作業リストを作って!」と命令

/tasksこんな風に、会話するように開発を進められるのがSpec Kitの魅力です。

📚 AI Spec Driven Development:プロジェクトの「賢いルールブック」を作ろう

Spec Kitが具体的な作業を進めるツールなら、私たちが提案する「AI Spec Driven Development」は、プロジェクト全体の”土台”となる知識をまとめる方法論です。

これは、AIが読みやすく、人間も理解しやすい**7つのドキュメント(賢いルールブック)**を作るのが特徴です。

7つのルールブック(ドキュメント)

- MASTER.md: プロジェクトの憲法!目的やゴールが書いてある一番大事なファイル。

- PROJECT.md: プロジェクトの身分証明書。誰が関わっているかなど。

- ARCHITECTURE.md: システムの設計図。どんな技術をどう組み合わせるか。

- DOMAIN.md: ビジネスのルールブック。このサービスの「お約束事」をまとめる。

- PATTERNS.md: コーディングのお手本集。良い書き方や共通のルール。

- TESTING.md: 品質の約束。どうやってテストして、安全を確かめるか。

- DEPLOYMENT.md: リリースの手順書。どうやって世に出すか。

これらは、AIが「このプロジェクトって、どういうルールで作ればいいんだっけ?」と迷った時に、いつでも参照できる 「信頼できる唯一の情報源(Single Source of Truth)」 になります。

さらに、これらのドキュメントはMCPサーバーという仕組みを通じて、AIエージェントが安全に参照することも可能です。これにより、AIがプロジェクトのルールを自動で深く理解し、より的確なサポートをしてくれるようになります。

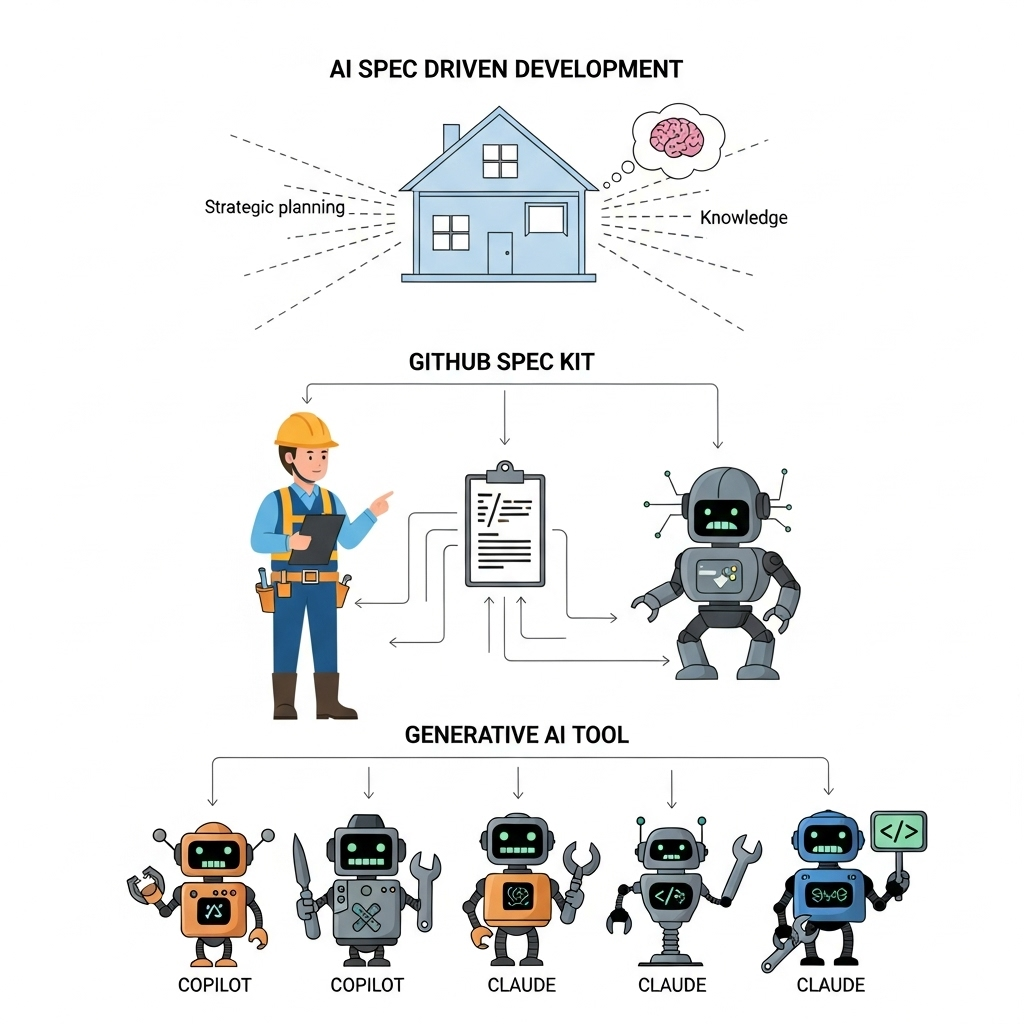

🤝 最強タッグ誕生!「現場監督」と「設計図」で開発が加速する

さて、ここからが本題です。

- GitHub Spec Kit: 具体的な機能を次々と作り出す**「現場監督」**

- AI Spec Driven Development: プロジェクト全体の進むべき道を示す**「完璧な設計図」**

この2つを組み合わせると、まさに 1 + 1 = 3 のような相乗効果が生まれます!

上位層:🏠 AI Spec Driven Development (設計図) ← 戦略を立てる

役割:プロジェクト全体の知識を管理

中間層:👷♂️ GitHub Spec Kit (現場監督) ← 実行する

役割:AIに具体的な作業を指示

実装層:🤖 生成AIツール群 (優秀な職人たち) ← 手を動かす

例:Copilot / Claudeなど

具体的な進め方

- Phase 1: 基礎工事 (最初の1〜2週間)

- まずは「設計図」作りから。

ARCHITECTURE.mdで技術構成を決め、DOMAIN.mdでビジネスルールを整理します。

- まずは「設計図」作りから。

- Phase 2: 建築 (3〜8週間)

- いよいよ「現場監督」のSpec Kitが登場!

ARCHITECTURE.mdの設計図を見ながら、「この技術スタックでお願い!」とAIに指示を出します。DOMAIN.mdのビジネスルールを守りながら、「この要件で機能を作って!」と具体的に命令します。

- Phase 3: 仕上げと確認 (9〜10週間)

- できあがったコードが、

TESTING.mdの品質ルールを守れているかチェック。 - 開発の中で見つかった良い書き方(ノウハウ)を、

PATTERNS.mdに追記して、チームの財産にします。

- できあがったコードが、

🚀 どれくらいスゴイの?驚きの導入効果

この方法を導入すると、開発は劇的に変わります。

- スピードアップ! 🚀

- 仕様書作成時間: 60%削減

- コーディング時間: 70%削減

- 開発期間全体: 40〜50%短縮

- 品質アップ! ✨

- バグの発生率: 65%減少

- 急な仕様変更への対応時間: 80%削減

実際に、あるECサイトのリニューアルでは、6ヶ月かかる予定だったプロジェクトが、たったの3.5ヶ月で完了し、バグも大幅に減らすことができました!

🎉 よし、やってみよう!3つの簡単ステップ

「なんだか良さそうだけど、難しそう…」と思ったあなた、ご安心ください!誰でも簡単に始められます。

- Step 1: とりあえず触ってみる (1日)

- まずはSpec Kitをインストールし、AI Spec Driven Developmentのリポジトリをクローンして、テンプレート一式を手に入れましょう。

git clone https://github.com/feel-flow/ai-spec-driven-development- クローンすると、

docsフォルダの中に7つのドキュメントの雛形が用意されています。まずはこれらを眺めて、どんなことが書けるのかイメージを掴んでみてください。

- Step 2: 小さなプロジェクトで試す (1週間)

- いきなり大きな仕事で使うのではなく、2〜3人で1ヶ月かからないくらいの、小さなプロジェクトで試運転してみるのがおすすめです。

- Step 3: チームに広める (1ヶ月)

- うまくいくイメージが掴めたら、その成功体験をチームで共有し、「うちのチームでも本格的に使ってみよう!」と広めていきましょう。

✨ まとめ:AIと共に創る、新しい開発の未来

GitHub Spec KitとAI Spec Driven Developmentの組み合わせは、単なるツールの話ではありません。AIを最高のパートナーにするための、新しい働き方そのものです。

このスタイルが当たり前になれば、

- エンジニアは、もっと創造的な仕事に集中できる

- AIが、面倒なコーディングをほとんど担当してくれる

- ドキュメントは、いつでも最新で分かりやすい状態に保たれる

そんな未来が実現します。「仕様書」を中心とした開発プロセスで、あなたも新しい時代の開発を体験してみませんか?

ご興味を持たれた方へ

株式会社フィールフロウでは、この新しい開発スタイルの導入をお手伝いしています。ご相談やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。