AIエージェント開発による生産性向上:世界データと日本の現状比較レポート

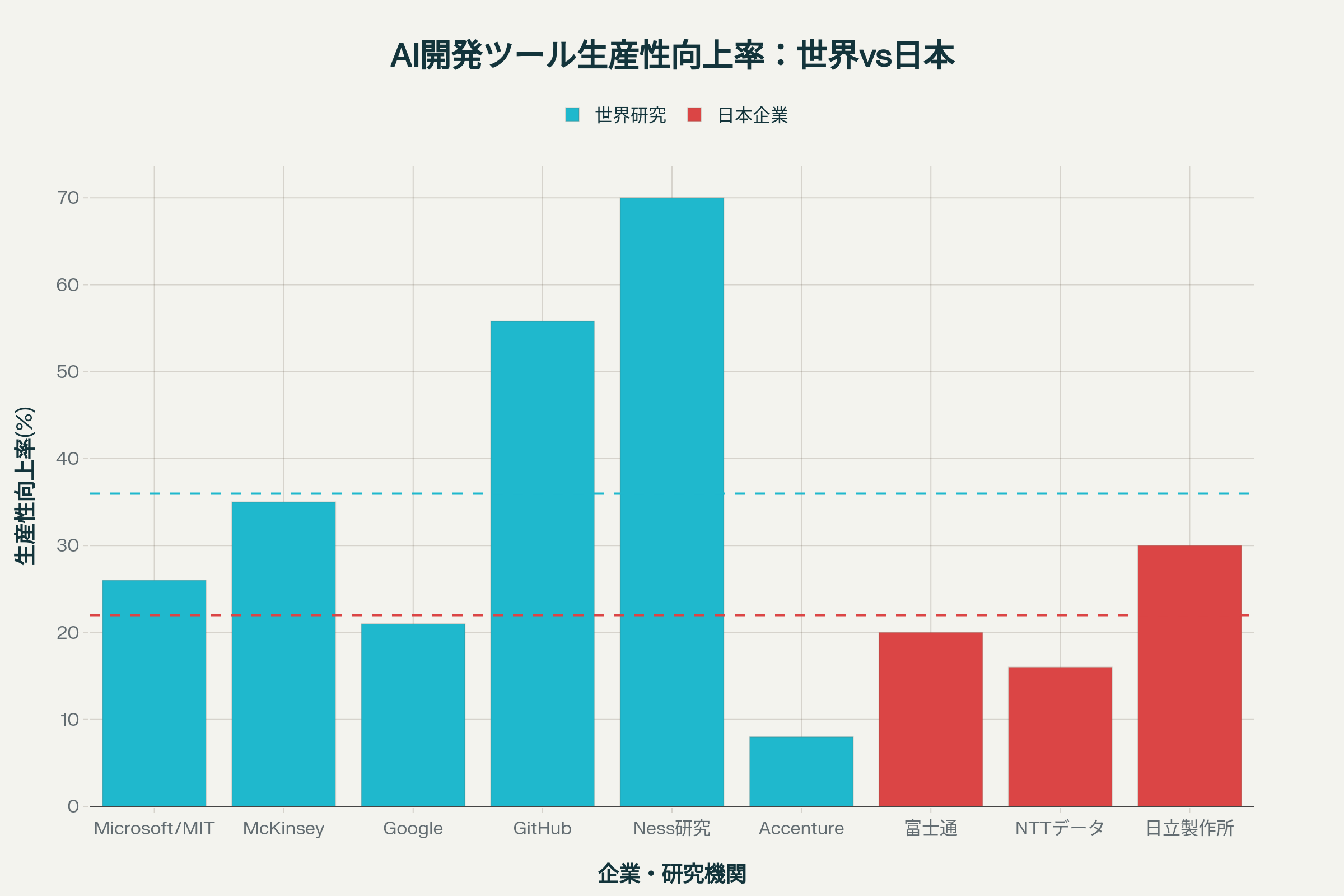

世界の研究データでは8%~70%の幅広い生産性向上が実証される一方、日本企業の実導入では16%~30%の比較的控えめな実績にとどまっている。ただし、日本のIT業界内では91.8%の高い活用率を示しており、全業種への普及が今後の課題となっている。

世界における研究成果:8%~70%の大幅な生産性向上を実証

主要な国際研究結果

世界各国で実施された大規模研究では、AIエージェント(特にGitHub Copilot等のコーディング支援AI)による開発生産性向上について、一貫して肯定的な結果が報告されている1234。

Microsoft・MIT・プリンストン大学共同研究では、4,867人の開発者を対象とした大規模なランダム化比較試験を実施し、26%の生産性向上を確認した2。これは現在までで最も信頼性の高い科学的データとして位置づけられている。

McKinsey調査では、開発者がAIツールを使用することでコーディング作業時間が20%~50%短縮されることが判明した5。特に、既存コードベースでの作業や文書化において顕著な効果が見られた。

GitHub独自研究では、より実践的な環境下での検証を行い、55.8%の開発時間短縮という高い効果を実証している3。

Ness Digital Engineering研究では、既存コード更新作業において最大70%の時間削減を達成した事例が報告されている6。

AIエージェント開発による生産性向上率:世界の研究データと日本企業の実導入結果の比較

これらの研究結果から、AIエージェント開発ツールの効果は確実に存在し、特に経験の浅い開発者ほど大きな恩恵を受ける傾向が明らかになっている27。

世界的な導入状況

Stack Overflow 2024年調査によると、世界の開発者の76%がAI開発ツールを使用または使用予定と回答しており8、GitLab調査では83%の開発チームがAIの活用を必須と考えている5。

日本企業の実導入状況:慎重ながらも着実な成果

日本企業の実績データ

日本企業におけるAIエージェント開発ツールの導入は、世界の研究データと比較すると控えめな数値ながらも、着実な成果を上げている。

富士通は2,400人への導入により平均20%の生産性向上を実現し、年間92万時間の削減効果を達成した910。社内調査では90%の開発者が生産性向上を実感している。

NTTデータでは現在16%の生産性向上を達成しており、将来的には50%~70%の向上を目標としている911。2025年度までに5,000人への導入拡大を計画している。

日立製作所では社内評価において30%の生産性向上を確認し、業務ロジックのコード生成率が78%から99%に向上する事例も報告されている1012。

サイバーエージェントは日本最多の500人以上が利用し、GitHub CopilotのAccept Rate(受諾率)は**32.1%**を達成している13。これはGitHubが公表する世界平均の30%を上回る数値である。

三菱UFJ銀行では全社導入により月22万時間の労働時間削減が予測されている14。これは年間264万時間に相当する大規模な効率化効果である。

導入企業の特徴と課題

日本企業の導入における特徴として、段階的かつ慎重なアプローチが挙げられる。多くの企業が小規模なトライアルから開始し、効果を実証してから本格展開に移行している15。

カカクコムのトライアル事例では、参加者の86%が削減効果を実感したものの、「使い方がわからない」「セキュリティへの懸念」といった課題も明らかになっている15。

国際比較:日本の大幅な遅れが鮮明に

AI導入率の国際格差

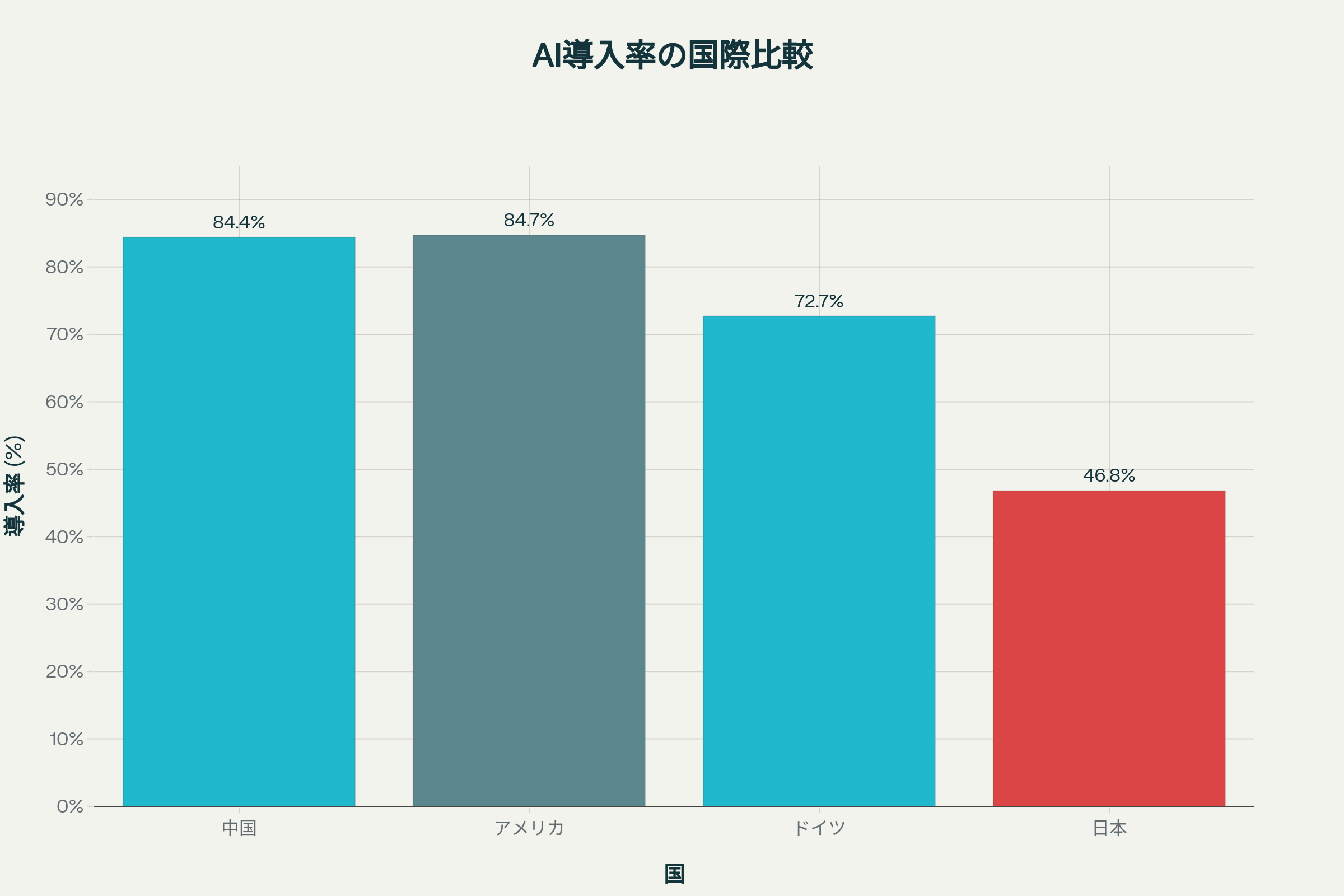

総務省の2024年調査によると、企業における生成AI利用率は中国84.4%、アメリカ84.7%、ドイツ72.7%に対し、日本は46.8%にとどまっている1617。個人利用率に至ってはわずか9.1%と、他国に大きく水をあけられている。

AI導入率の国際比較と日本国内でのAI活用格差を示す複合チャート

この背景には、「使い方がわからない」(日本で最多)、「生活に必要ない」、リスク面での慎重な姿勢などがある16。日本企業の「積極的に活用する方針」との回答も15.7%と、中国の71.2%と比較して極めて低い。

日本国内のIT業界格差

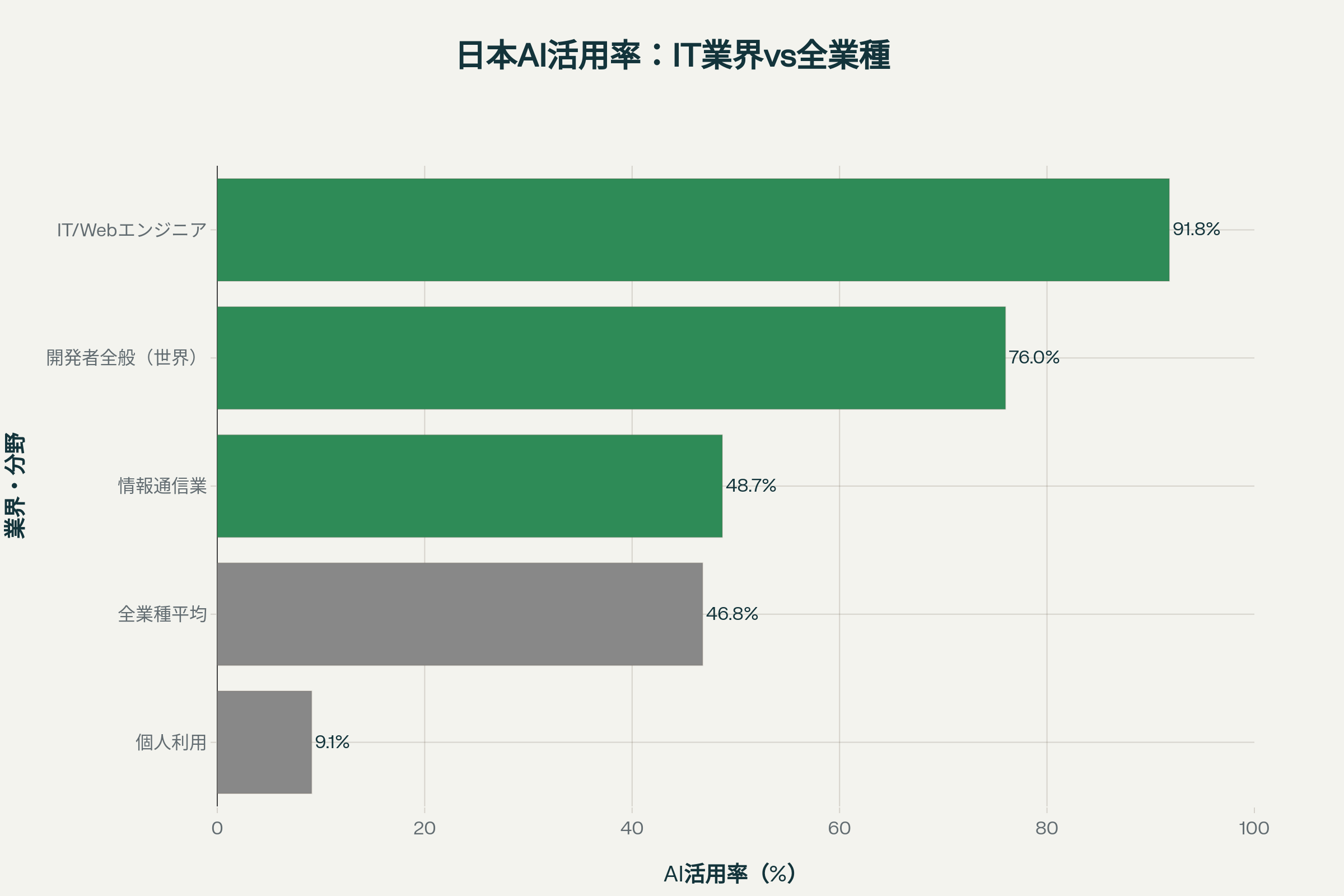

一方で、日本国内のIT業界に限定すると状況は大きく異なる。IT/Webエンジニアの91.8%がAIツールを業務で活用しており、これは世界平均の76%を大きく上回る188。

情報通信業全体でも48.7%の活用率を示しているが、全業種平均の46.8%との差は小さく、IT業界内での格差が課題として浮き彫りになっている1920。

日本におけるIT業界と全業種のAI活用率格差

投資対効果(ROI)分析:高い収益性の実証

理論的ROI計算

GitHub Copilot Businessの導入コストを年額228ドル(約3.3万円)とした場合、開発者が週2時間の時間節約を実現すれば、年間104時間×時給60ドル=6,240ドル(約90万円)の価値創出となる。ROIは約26倍に達する計算となる2122。

Microsoft調査では、実際のROI実績として100%~1,600%の幅広い範囲が報告されており、投資回収期間は平均1年~1年半とされている23。

日本企業のROI実績

日本企業の実績を見ると、富士通の年間92万時間削減を人件費換算すると、導入コストを大幅に上回るROIが期待できる。NTTデータの5,000ライセンス導入(年間約2.1億円)も、16%の生産性向上効果により十分な投資回収が見込まれる。

ただし、CodeZine調査によると、日本企業でAI投資の平均額は3,165万円に達する一方、300%以上の高いROIを達成している企業は17.6%にとどまっており、投資対効果の最適化が課題となっている24。

成功要因と阻害要因の分析

成功要因

1. 明確な効果測定:世界の成功事例では、プルリクエスト数、コミット数、コンパイル回数など定量的な指標で効果を測定している225。

2. 段階的導入:日本企業の成功事例では、小規模トライアルから始めて効果を実証し、段階的に拡大するアプローチが有効とされている1315。

3. 組織的サポート:富士通やNTTデータのように、経営層のリーダーシップとガイドライン整備が重要な成功要因となっている910。

阻害要因

1. セキュリティ・法務リスク:多くの日本企業が著作権侵害や情報漏洩リスクへの懸念から導入に慎重な姿勢を示している169。

2. スキル不足:「使い方がわからない」が導入しない最大の理由となっており、教育体制の不備が課題である1618。

3. 投資対効果の不透明性:高ROI達成企業が2割未満という現状は、適切な導入戦略の重要性を示している24。

今後の展望と提言

短期的展望(1~3年)

世界の技術進歩を考慮すると、現在の8%~70%の生産性向上率は、さらに拡大する可能性が高い。特に、LLMの進化によりより高精度なコード生成と上流工程への適用拡大が期待される12。

日本企業においても、先行企業の成功事例が蓄積されることで、導入企業の増加とより高い効果の実現が見込まれる。

長期的展望(5~10年)

システム開発プロセス全体の変革が予想される。NTTデータが目標とする70%の生産性向上が実現すれば、開発期間の大幅短縮と開発コストの劇的削減により、ビジネスモデルの根本的変化が起こる可能性がある9。

企業への提言

1. 段階的導入戦略:小規模トライアルから開始し、効果を定量的に測定しながら拡大する。

2. スキル開発投資:開発者向けのAIツール活用研修を体系的に実施する。

3. ガバナンス体制整備:セキュリティ・法務・品質管理の観点からガイドラインを策定する。

4. ROI最適化:単なる導入ではなく、継続的な効果測定と改善により投資対効果を最大化する。

結論

AIエージェント開発による生産性向上は、世界的に8%~70%の確実な効果が実証されている。日本企業の実導入でも16%~30%の着実な成果が報告されており、特に先行企業では世界水準に匹敵する効果を実現している。

しかし、日本全体のAI導入率は国際的に大幅な遅れを示しており、IT業界内でも格差が存在する。今後は、成功企業の知見を活かした戦略的導入により、日本企業の競争力強化と開発生産性の飛躍的向上を実現することが急務である。

投資対効果の高さが実証されている今、AIエージェント開発ツールの導入は、もはや「検討事項」ではなく「競争上の必須要件」として位置づけるべき段階に入ったと言える。