生成AI教育の未来と課題

禁止から協働へ:高等教育におけるAI活用人材育成のためのフレームワーク

序論:教育と人工知能の岐路

2025年9月25日、東京ゲームショウの活気あふれる会場で、あるゲーム系専門学校の教員から発せられた言葉は、今日の技術教育が直面する根源的なジレンマを浮き彫りにした。「生成AIを使うと、開発の基礎技術が伸びない」。この懸念は、決して孤立した意見ではない。むしろ、教育界全体に広がる深い不安の表れである。一方で、産業界は生成AIを開発パイプラインに急速に統合し、生産性の新たな基準を打ち立てている。この現実が、教育機関と未来の職場との間に、看過できない溝を生み出している。

この溝は、教育機関の対応の差によってさらに深まっている。河合塾の調査によれば、高校や大学の教員の約6割が、学生による生成AIの利用に対して何らかの制限や禁止を求めていることが明らかになっている 。この動きは、ChatGPTのような高度なAIが登場した当初、世界中の大学で学業における利用を禁止する動きが急速に広まったこととも軌を一にする 。しかし、このような禁止措置は、技術革新の潮流に逆行するだけでなく、学生から未来の職場で必須となるスキルを学ぶ機会を奪う危険性をはらんでいる。

本稿の目的は、情報系やゲーム系の専門学校・大学における生成AIの一律な禁止がいかに持続不可能な戦略であるかを論証し、それに代わる建設的な指針を提示することにある。生成AIを「脅威」ではなく「不可欠な補助ツール」と再定義し、その責任ある戦略的な活用法を教えることこそが、教育機関が果たすべき役割である。このアプローチは、文部科学省が示すように、生成AIの教育活動における活用可能性とリスクの両側面を認識し、今後の対応を検討するという先進的な姿勢とも合致する 。最終的に本稿は、単に技術的に有能であるだけでなく、AIとの協働を通じて革新を主導できる次世代の開発者やクリエイターを育成するための、具体的な教育フレームワークを提言する。

第1章 懸念の分析:教育現場における生成AIのリスクの構造

生成AIに対する禁止や制限という姿勢は、根拠のない恐怖から生まれているわけではない。むしろ、教育の本質に関わる正当な懸念に基づいている。この章では、教育者が抱く不安を深く、敬意をもって分析し、その背景にあるリスクを体系的に解き明かす。これらの懸念を理解することこそが、建設的な解決策を構築するための第一歩となる。

1.1 スキル低下と「認知的オフローディング」の影

生成AIに対する最も根源的な批判は、それが学習における「有益な苦闘」のプロセスを省略させ、基礎的なスキルや批判的思考力の定着を妨げるというものである 。この現象は、学術的には「認知的オフローディング」として知られる。AIツールへの過度な依存が、分析的推論能力や記憶力の低下につながる可能性が研究によって示唆されている 。ある研究では、特に若年層においてこの傾向が顕著に見られるとの報告もある 。エラーメッセージと格闘し、アルゴリズムをゼロから構築する経験こそが、深い理解を育むという考え方は、教育の現場で長年培われてきた信念である。

しかし、AIの利用が自動的に思考力の低下につながるわけではない。むしろ、その影響はAIの「使い方」に大きく左右される。ある大学生を対象とした調査では、驚くべきことに、ChatGPTを利用した学生の71%が「自身の思考力の向上にプラスだと思う」と回答している 。この肯定的な評価の背景には、彼らがAIの生成物を鵜呑みにせず、内容の正しさを確認し、修正を加え、自身のアイデアを組み込むといった批判的なプロセスを経ているという事実がある 。同様に、ディベート教育にAIを導入した研究では、AIが客観的な視点や証拠に基づく議論を促すことで、学生の批判的思考態度を「向上」させる可能性が示された 。

ここから導き出されるのは、問題の本質がAIツールの存在そのものではなく、それを利用する際の教育的文脈と方法論にあるという点である。スキルが低下するか、それとも向上するかを決定づける変数は、AIを使う「かどうか」ではなく、「どのように」使うかである。受動的に答えをコピー&ペーストする行為は思考を停止させるが、AIとの対話を通じてアイデアを練り、生成されたコードを分析・改善する行為は、むしろ高度な思考力を要求する。したがって、教育機関が取り組むべき課題は、ツールの禁止ではなく、思考力を涵養するようなAIの活用法を指導することである。認知的オフローディングのリスクは、テクノロジー固有の欠陥ではなく、未熟な利用法がもたらす症状に他ならない。

1.2 学問的誠実性の迷宮を航海する

生成AIが人間と見分けのつかない文章やコードを生成できる能力は、伝統的な評価手法に深刻な挑戦を突きつけている。学生がAIによって生成された成果物を、あたかも自身の著作物であるかのように提出することが容易になったため、世界中の教育機関がこの問題への対応に追われている 。これは、多くの大学がAIの利用を制限または禁止するガイドラインを策定する主要な動機となっている 。

これに対し、各大学は詳細なガイドラインの策定を進めている。その内容は多岐にわたるが、共通する主要な方針として以下の点が挙げられる。

- 剽窃の禁止: 生成AIが作成した文章を、そのまま自分が作成したものとして提出することを明確に禁じる 。これは学問的誠実性の根幹をなす原則である。

- 利用の明示: レポートや論文などで生成AIを利用した場合、使用したツール名、プロンプト、利用日時などを明記することを義務付ける 。これにより、透明性を確保し、学生独自の貢献度を教員が適切に評価できるようになる。

- 教員の裁量: 個々の授業の到達目標に基づき、教員が特定の課題においてAIの利用を制限、あるいは禁止する権限を認める 。これにより、例えば基礎的なプログラミング構文の習得を目的とする課題では、AIの補助なしにコードを書くことを要求できる。

AIがもたらしたこの課題は、結果的に評価手法の進化を促している。単に最終成果物の完成度を問うのではなく、学生の思考プロセスや問題解決能力そのものを評価する必要性が高まっている。文部科学省が指摘するように、小テストや口述試験の併用、あるいは制作過程のプレゼンテーションを評価に組み込むなど、より多角的な評価方法への転換が求められている 。これは、教育が単なる知識の伝達から、より高次の思考力を育成する場へと移行する好機とも捉えられる。

1.3 倫理的・技術的な地雷原

教育者は、学生が生成AIを効果的に活用するスキルだけでなく、その技術的な限界と倫理的なリスクを乗り越えるためのリテラシーを育成する責任を負う。これらのリスクは多岐にわたり、無自覚な利用は深刻な結果を招きかねない。

- データプライバシーとセキュリティ: 公共の生成AIサービスに個人情報や機密情報(未発表の研究データなど)を入力すると、それらが意図せずモデルの学習データとして利用されたり、他のユーザーへの応答に含まれて流出したりする危険性がある 。

- 誤情報と「ハルシネーション」: 生成AIは、もっともらしい嘘や事実に基づかない情報(ハルシネーション)を生成することがある 。AIが生成した情報を、一次情報源で裏付けを取ることなく信じ込むことは、学術研究において致命的な誤りにつながる。

- アルゴリズム・バイアス: AIの学習データに内在する社会的偏見は、その出力にも反映・増幅される可能性がある 。学生は、AIの回答が常に中立・公正であるとは限らないことを理解し、批判的な視点を持つ必要がある。

- 著作権と知的財産: 生成AIが生み出した文章、画像、コードなどが、学習データに含まれる既存の著作物と類似している場合、意図せず著作権を侵害してしまうリスクが存在する 。著作権法では、思想又は感情の創作的表現が保護対象であり、単なるデータやアイデアは含まれないが、その境界は必ずしも明確ではない 。

これらのリスクは、生成AIの利用が単なる「操作」ではなく、高度な批判的思考を要求する知的活動であることを示している。したがって、教育プログラムには、これらのリスクを具体的に教え、情報の真偽を確かめるファクトチェックの習慣や、倫理的な判断力を養うための情報モラル教育を組み込むことが不可欠である 。

第2章 産業界からの要請:未来の技術者にとってAI活用能力が不可欠である理由

教育現場での懸念を乗り越え、生成AIの導入を積極的に進めるべき最大の理由は、それがもはや選択肢ではなく、産業界からの強い要請だからである。この章では、ソフトウェア開発とゲーム制作という二つの分野に焦点を当て、AI活用能力が次世代の技術者にとってなぜ交渉の余地のない必須スキルとなっているのかを明らかにする。学生にAIを教えないという選択は、彼らを卒業と同時に時代遅れの技術者にしてしまうことに等しい。

2.1 AIに拡張されたソフトウェア開発者:新たな専門性の基準

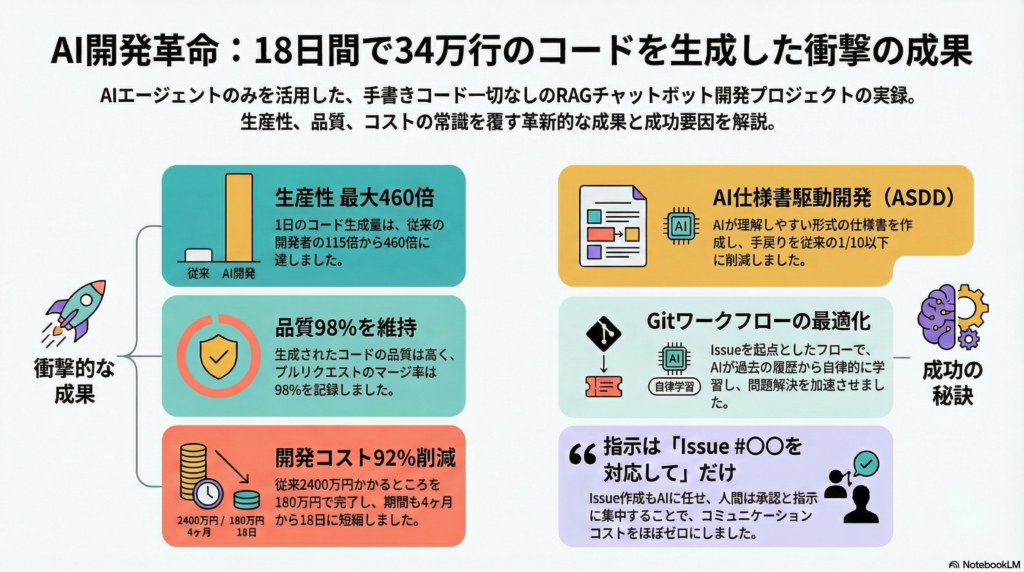

現代のソフトウェア開発ライフサイクルは、生成AIと不可分に結びつき始めている。特にGitHub Copilotのようなツールは、もはや一部の先進的な開発者が使う目新しい道具ではなく、業界標準の装備となりつつある。これらのツールは、コードの自動生成やリファクタリングから、テストコードの自動作成、ドキュメンテーションの補助まで、開発のあらゆる段階を支援する 。

この影響は、具体的な生産性の向上として数値化されている。Microsoftの調査によれば、GitHub Copilotを利用した開発者はタスク完了時間が55%短縮されたという報告がある 。日本のIT企業LINEでは、エンジニアが1日あたり最大2時間の業務効率化を実現したと報告されている 。このような劇的な効率化は、開発現場におけるパフォーマンスの新たな基準線を形成しており、新卒者がこの基準を満たすことを期待されるのは当然の流れである。AIの役割は単なるコード生成にとどまらない。既存のレガシーコードの解析、システム改修時の影響範囲の調査、さらには新しいメンバーが迅速にプロジェクトの仕様を理解するための質疑応答など、より複雑で高度なタスクにも活用が広がっている 。

この現実は、「技術スキル」という言葉の定義そのものを根本から変えつつある。従来、初級開発者のスキルとは、クリーンで機能的なコードをゼロから書き上げる能力を指していた。しかし、CopilotのようなAIツールが、少なくとも明確に定義された問題に対してはこのタスクを代行できるようになった 。これは人間の開発者が不要になることを意味しない。むしろ、求められるスキルの中心が、「コードを生成する能力」から「コードを指揮し、検証する能力」へと移行することを示している。これからの時代に真に価値を持つのは、解決すべき問題を明確な言葉で定義する能力(プロンプトエンジニアリング)、AIが生成したコードの品質・効率・セキュリティを批判的に評価する能力、AIが生成した複数のモジュールを一つの整合性の取れたシステムとして統合する能力、そして自分が直接書いていないコードをデバッグする能力といった、より高次のスキルセットである。教育機関が抱く「AIが技術スキルを奪う」という懸念は、この古くなったスキル定義に基づいている。未来の教育プログラムは、こうした新たな能力を育成するために、その内容を根本から見直す必要がある。

2.2 ゲーム開発におけるクリエイティブ・パイプラインの革命

高度な技術と豊かな創造性が融合するゲーム業界は、生成AIの変革的な力を最も象徴的に示す分野の一つである。大手ゲーム会社からインディースタジオまで、制作パイプラインのあらゆる段階でAIを活用し、開発のスピード、品質、そして多様性を飛躍的に向上させている 。

その活用事例は、具体的かつ多岐にわたる。

- アイデア創出とコンセプトアート: AIを用いてキャラクター、背景、アイテムなどのビジュアルアイデアを短時間で大量に生成し、アートディレクターがより多くの創造的な選択肢を検討できるようになった 。例えば、株式会社カプコンは、ゲーム内に登場するポスターなどのアセットのアイデア出しに、Googleの画像生成AI「Imagen 2」を活用している 。

- アセット生成とプロトタイピング: テクスチャ、3Dモデルのモックアップ、背景美術、さらには仮の音声やBGMまで、AIが生成することでプロトタイプ制作の期間が劇的に短縮される 。これにより、開発チームはゲームの核となるゲームプレイのアイデアをより迅速に検証できる。

- 動的なコンテンツと物語: プレイヤーの行動に応じてNPCの台詞やクエストが動的に変化する、インタラクティブな物語の生成が可能になった 。これにより、静的なスクリプトを超えた、より没入感の高い体験を提供できる。例えば、『The Witcher』シリーズのように、プレイヤーの選択が物語の結末に大きく影響を与えるゲームでこの技術は活用されている 。

- マーケティングと運用: 株式会社サイバーエージェントや株式会社パルコは、AIを用いて数千、数万パターンの広告クリエイティブを自動生成・テストし、かつてない速度でマーケティングキャンペーンを最適化している 。伊藤園株式会社は、AIが生成したタレントをテレビCMに起用し、大きな話題を呼んだ 。

これらの変化は、アーティストやクリエイターの役割を奪うものではなく、むしろその役割を進化させている。新しいワークフローにおいて、人間のクリエイターは「創造の指揮者」となる。AIに対して大まかな方向性やコンセプトを与えて基礎となる要素を生成させ、その中から最良のものを選択・融合し、自らの専門的な知見と感性で磨き上げて最終的な作品を完成させる 。このAIとの協働プロセスを学生時代に経験しているかどうかが、将来のクリエイターとしての競争力を大きく左右することは間違いない。

第3章 責任あるAI統合のための教育設計図

産業界からの強い要請に応えるためには、なぜAI教育が必要かを説くだけでは不十分である。教育機関は、「どのようにして」AIをカリキュラムに統合するかという具体的な方法論を必要としている。この章では、前章で示した「なぜ」を、構造化され、実行可能な教育フレームワークへと転換するための設計図を提示する。

3.1 「セントール」モデル:人間の知性を代替するのではなく、拡張する

この教育モデルの核となる哲学は、ギリシャ神話に登場する、人間の知性と馬の力を兼ね備えた生物「セントール」に由来する。このモデルでは、学生を戦略的な思考を担う「騎手」、AIをその思考を実行に移すための強力な「馬」と位置づける 。すなわち、目標設定、文脈の理解、批判的判断、倫理的監督は人間が担い、AIはスピード、規模、そして膨大なデータへのアクセス能力を提供する。この関係性において、成果物に対する最終的な責任は、常に人間である学生にあることが強調される 。

このアプローチは、学生とAIの関係性を根本から再定義する。AIは、単に質問を投げかける検索エンジンではなく、共に問題解決に取り組む「認知的パートナー」や、学習を支援する「バーチャルTA」となる。これを実現するためには、学生が単純な質問をするだけの「ユーザー」から、AIと高度な対話を行う「協力者」へと成長する必要がある。教育者は、学生がAIの能力を最大限に引き出しつつ、その限界を見極め、主導権を握り続けるための対話術を教えなければならない。

3.2 AIリテラシーを育む段階的カリキュラム

AIの教育への統合は、無秩序に行われるべきではない。学生の専門知識の成長に合わせて、AIの役割を段階的に進化させる、構造化されたカリキュラム(足場を組むようなカリキュラム)を設計することが極めて重要である。

- ステージ1(初学者):ソクラテス式対話の相手としてのAI 導入段階のコースでは、AIを知識を深めるための対話ツールとして活用する。学生はAIに基本的な概念の説明を求めたり、エラーメッセージの意味を平易な言葉で解説させたり、個別化された例題を提示させたりする 。ここでの目的は、AIに解答を生成させることではなく、AIとの対話を通じて自身の理解を確かなものにすることである。例えば、「このPythonの『KeyError』を初心者にわかるように説明して」といった使い方が想定される。

- ステージ2(中級者):ペアプログラマーとしてのAI 基礎的なスキルを習得した学生は、次にAIをコーディングの補助役として使う方法を学ぶ。これには、定型的なコード(ボイラープレートコード)の生成、既存コードの可読性や効率性を高めるためのリファクタリング、単体テスト(ユニットテスト)の作成などが含まれる 。ここでの教育目標は、AIが生成したコードを観察し、批判的に分析することで、プロフェッショナルなコーディングのベストプラクティスを学ぶことにある。

- ステージ3(上級者):創造的・技術的触媒としてのAI 卒業研究や上級コースでは、学生はより複雑で、答えのない課題に取り組むためにAIを活用することが奨励される。例えば、ソフトウェアのアーキテクチャ設計に関するブレインストーミング、新しいゲームメカニクスのプロトタイピング、多様なクリエイティブアセットの生成、複雑なテストシナリオの自動化などである 。ここでの焦点は、専門家レベルのイノベーションと効率化を実現するためにAIを戦略的に活用する能力を養うことにある。

3.3 AI時代のための評価手法の再創造

AIによって最終成果物の生成が容易になった現在、従来の評価手法は機能不全に陥りつつある。評価の焦点を、成果物そのものから、学生の思考プロセス、批判的分析能力、そして付加価値の創造へと移行させる必要がある。

以下に、AIの利用を前提とした、より本質的な能力を測るための「AI耐性」のある評価戦略を提案する。

- プロセスベース評価: 学生に、最終成果物だけでなく、使用したプロンプト、AIによる未加工の出力、そしてその出力をどのように洗練・統合したかを詳述したレポートの提出を求める。評価は、プロンプトの質、AI出力に対する批判的分析の鋭さ、そして学生が加えた独自の価値に基づいて行われる 。

- 口述試験とライブデモンストレーション: 学生に自身のコードについて口頭で説明させ、設計上の決定事項を論理的に弁護させ、その場でコードの修正を要求する。これにより、AIが生成しただけで本質的な理解を伴わない成果物を見抜くことができる 。

- 比較分析課題: ある問題に対するAIが生成した解答を学生に提示し、その解答を批判的に評価させ、欠陥(例:非効率なアルゴリズム、セキュリティ上の脆弱性、潜在的なバイアスなど)を特定し、より優れた解決策を提示させる。この課題は、学生の分析能力と問題解決能力を直接的に評価する。

これらの評価手法は、単に不正行為を防ぐだけでなく、AI時代に求められる真の能力、すなわち「AIを賢く使いこなし、その上で人間ならではの価値を創造する能力」を育成し、評価するための新しい基準となる。

第4章 応用カリキュラム:教室とスタジオでの実践的戦略

前章で提示した教育設計図を、具体的な授業やプロジェクトに落とし込むための実践的な戦略を詳述する。この章では、まず unproductive なAI利用と productive なAI利用を対比する比較表を提示し、その後、プログラミング教育とゲーム開発教育のそれぞれにおいて、AIを効果的に活用する具体的な classroom activity を提案する。

表1:技術系カリキュラムにおける生成AI統合戦略の比較

この表は、教育者にとって即座に役立つ参照ガイドとして機能する。AIの利用が単なる「近道」となり学習を阻害する不適切な使い方と、学習を深化・拡張する適切な使い方を、具体的なタスクごとに明確に対比させる。これにより、本稿の中心的な主張が、実践的な授業設計のレベルで具体化される。

| 領域 | タスク/スキル | 不適切なAI利用(スキル低下を助長) | 適切なAI利用(学習を拡張) |

| プログラミング入門 | デバッグとエラー処理 | 「このコードを修正して」 | 「この『NullPointerException』エラーを説明し、考えられる3つの一般的な原因を提案して」 |

| ソフトウェア工学 | ユニットテスト | 「私のプロジェクトのテストを全部書いて」 | 「テスト駆動開発の原則に基づき、この関数のユニットテストの雛形を生成し、各アサーションの目的を説明して」 |

| ゲームデザイン | コンセプトアートとアイデア出し | 「私のゲームの最終的なキャラクターデザインを作って」 | 「『サイバーパンクなドルイド』というテーマで、異なるアートスタイル(例:アニメ調、写実的、セル画調)のビジュアルコンセプトを10個生成し、ムードボードとして使いたい」 |

| シナリオライティング | 対話作成 | 「メインクエストの台詞を書いて」 | 「ここに不安症な店主のキャラクター設定がある。プレイヤーに対する彼の挨拶を、疑いのレベルを変えながら5パターン生成して」 |

4.1 AIによって強化されたプログラミングの教室

- バーチャル・ティーチングアシスタント(TA): AIが直接的なコードの解答ではなく、ヒントや概念的なガイダンスを提供するシステムを導入する。これにより、人間のTAの負担を軽減し、24時間体制で拡張性のある学生サポートが可能になる 。AIが出力するのは説明のみで、コードそのものは生成しないように制限することも可能である 。

- AI駆動のコードレビュー: 学生は自身のコードをAIに提出し、「可読性」「効率性」「PEP 8標準への準拠」といった特定の観点からのフィードバックを求めることができる。これにより、学生はコードの品質について批判的に考える習慣を身につけ、専門的なベストプラクティスに触れる機会を得る 。

- テスト駆動開発(TDD)の加速: TDDは業界で重要な実践手法であるが、テストハーネス(テストの枠組み)を一から書くことは初学者にとって退屈な作業になりがちである。AIに初期のテスト構造を生成させることで、学生はより認知的な負荷が高い、テストをパスさせるための実装ロジックの記述に集中することができる 。

4.2 AIを駆使するクリエイティブ・スタジオ(ゲーム開発)

- 迅速なアイデア出しとムードボード作成: ゲームデザインの授業では、学生は画像生成AI(Midjourney, Adobe Fireflyなど)を使い、「希望に満ちたポストアポカリプスの世界」といった抽象的なコンセプトを、多様なビジュアルスタイルに素早く変換できる。これにより、プロジェクトの芸術的な方向性を定義するプロセスが大幅に加速する 。

- プロトタイピングとプレースホルダーアセット: プレイ可能なプロトタイプを迅速に構築するため、学生はAIを活用してプレースホルダー(仮の素材)を生成できる。例えば、背景用のテクスチャ、単純な3Dモデル、仮の効果音やキャラクターのポートレートなどである。これにより、アセット制作に時間を取られることなく、ゲームの核となるメカニクスの試行錯誤に集中できる 。

- 物語のブレインストーミングと動的システム: シナリオデザインの授業では、学生は大規模言語モデル(LLM)を用いて、分岐するプロットラインを探求したり、キャラクターの背景設定を深掘りしたり、よりリアルで応答性の高いNPCを作成するために台詞のバリエーションを生成したりすることができる 。

第5章 ツール習熟を超えて:批判的AIリテラシーの育成

教育の最終目標は、学生にAIの「使い方」を教えることだけではない。それ以上に、「いつ、なぜ、そしてそもそもAIを使うべきか」を判断するための知恵を授けることにある。この章では、ツールの操作能力を超えた、より高次の能力、すなわち批判的AIリテラシーを育成することの重要性を論じる。

5.1 中核的能力としてのプロンプトエンジニアリング

効果的なプロンプトの作成は、単なる質問入力ではない。それは、専門領域の知識、論理的思考、そして創造性を要求される高度なスキルである。複雑な人間の意図を、機械が正確に実行できる精密な指示に変換する芸術であり科学である 。カリキュラムには、プロンプト設計に特化したモジュールを組み込むべきである。そこでは、学生が望む結果を得るために、いかにして文脈を提供し、制約を定義し、プロンプトを繰り返し改良していくかを学ぶ。

プロンプトエンジニアリングのプロセスを深く考察すると、それが単なる「AIへの指示」ではないことがわかる。優れたプロンプト、特に複雑なコード生成や創造的なタスクのためのプロンプトは、大きな問題を解決可能な小さなサブ問題に分解する能力を必要とする。ユーザーは、望ましい出力形式を定義し、制約(例:「このライブラリを使用せよ」「この関数は避けること」)を明記し、例(フューショット・プロンプティング)を提供し、論理的な一連の指示を作成しなければならない。この一連の思考プロセスは、高レベルのシステム設計やアルゴリズム的思考と機能的に同一である。開発者は、AIモデルと対話するための「自然言語のAPI」を設計していると言える。したがって、プロンプトエンジニアリングを教えることは、「本物の」プログラミングやデザインの教育から時間を奪うものではなく、それらのスキルを別の形で教えることに他ならない。それは、学生が一行のコードを書く前に、自身の目標について明晰さ、構造、そして精度をもって考えることを強制する。これこそが、熟練した開発者の思考様式そのものである。

5.2 懐疑的な実践者:検証の義務化

学生に植え付けるべき最も重要な習慣は、AIの出力を決して盲信しないことである。「信頼せよ、されど検証せよ」という格言は、AI時代の技術者にとっての黄金律となる。生成されたコードの一片、事実に関する主張の一つ一つ、デザイン要素のすべてを、人間の厳格な検証と妥当性確認を必要とする「下書き」として扱うべきである 。

学生には、AIの成果物をチェックするための正式なワークフローを教える必要がある。

- コード: コンパイルして実行する。エッジケースでテストする。セキュリティ上の欠陥やパフォーマンスのボトルネックがないか分析する。

- テキスト/事実: 主張を信頼できる一次情報源と照合して裏付けを取る。AIは引用文献を「捏造」することがある点を常に意識する 。

- アート/デザイン: 著作権侵害の可能性がないか確認し、単にそれらしい結果を受け入れるのではなく、出力がプロジェクトの目標と真に一致しているかを吟味する。

5.3 倫理的な責務と責任あるイノベーション

倫理的な配慮は、独立した一回の講義で終わらせるべきものではなく、すべてのプロジェクトに織り込まれるべきである。AIを利用する際、学生は自らに次のような問いを投げかけるよう指導されるべきである。

- 帰属表示: 自分の成果物におけるAIの役割を、どのように適切に明記すべきか?

- バイアス: AIの出力には偏見が含まれている可能性があるか?それをどのように検出し、緩和できるか?

- 影響: このAIを使って私が構築しているシステムは、社会にどのような潜在的影響を与えるか?

最終的な目標は、ユネスコのような国際機関が提唱するように、学生が人間の価値観に沿った形でAIを活用できるようエンパワーメントすることである 。彼らは単なるツールの操作者ではない。彼らは未来の技術社会の設計者であり、その社会を責任をもって構築するための倫理的な羅針盤を装備しなければならない。

結論:AI時代における教育者の役割

本稿では、情報系およびゲーム系の高等教育において、生成AIの利用を禁止するアプローチが現実的でなく、むしろ学生の将来にとって有害であることを論じてきた。産業界はすでにAIを業務プロセスに深く組み込んでおり、AI活用能力は次世代の技術者にとって必須のスキルとなっている。リスクは確かに存在するが、それらは禁止によってではなく、構造化された批判的な教育アプローチを通じて管理・克服されるべきである。

この変革の時代において、教育者の役割はかつてなく重要性を増している。AIが膨大な情報へのアクセスを民主化した今、教育者の主な機能は、知識の源泉である「舞台上の賢人」から、学生の学びを導く「傍らの案内人」へとシフトする 。彼らは、学生が正しい問いを立て、人間からであれAIからであれ、受け取った答えを批判的に評価し、情報を統合して意味のある知識を構築する方法を教えるメンターとなる。

教育機関に対する最後の提言は、この進化を恐れるのではなく、積極的に受け入れることである。禁止という後ろ向きの姿勢から、AIとの戦略的パートナーシップへと舵を切ることによってのみ、教育機関はその使命を果たすことができる。すなわち、適応力と批判的思考、そして倫理観を兼ね備えたリーダーを育成することである。そのような人材こそが、AIによって定義される未来の社会で成功するだけでなく、その未来をより良い方向へと形作っていくことができるのである。